中新社北京12月16日電 題:“嫦娥”落廣寒、“天宮”迎新客 2024中國航天接續“上新”

中新社記者 馬帥莎

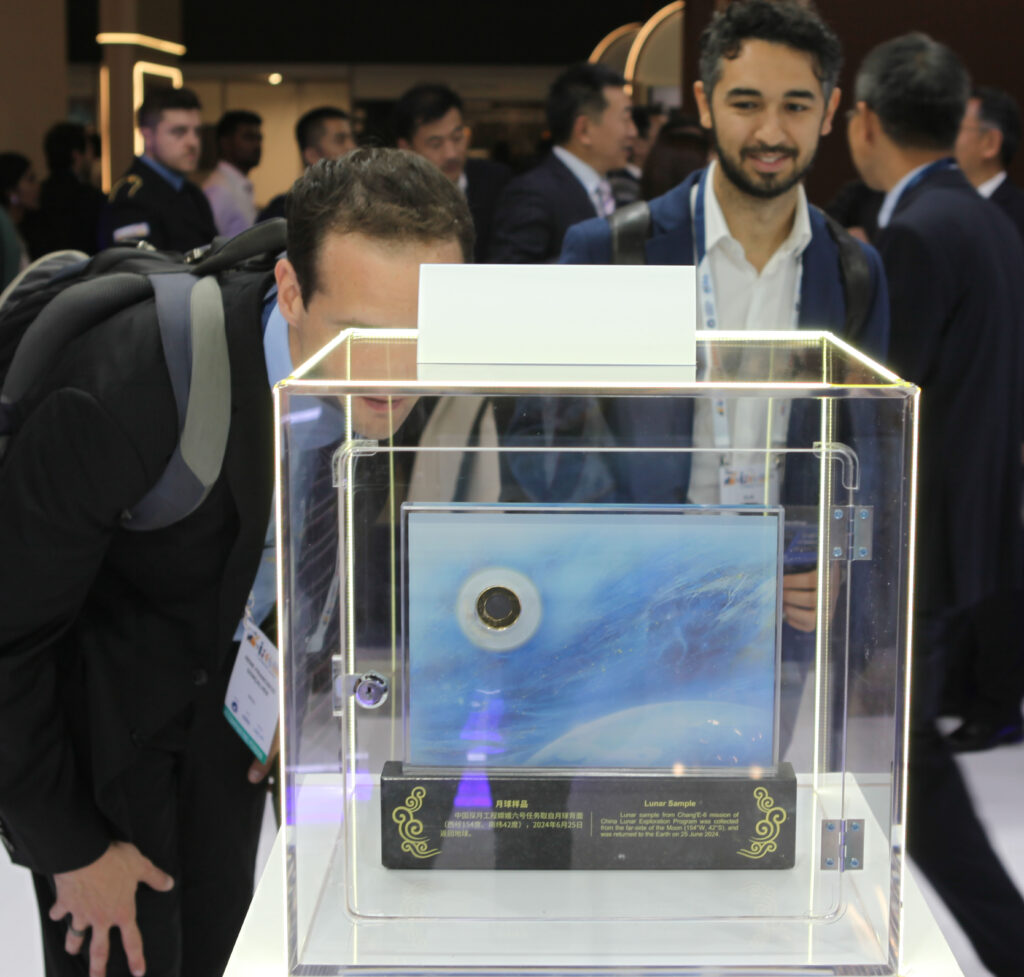

第75屆國際宇航大會期間,一份“天外來物”吸引眾多國際人士駐足欣賞。這是嫦娥六號月球背面樣品首次向全球展出。與會嘉賓圍在展櫃前,或俯身細看,或拍照留念,一睹“月背土”的真容。

嫦娥六號帶回人類首份月背樣品,是中國航天2024年的代表作之一。回首這一年,中國航天接續“上新”。中國“天宮”首迎“90後”,載人登月任務全面進入初樣研製階段,中國首個商業航天發射場完成首秀……從神州大地到浩瀚宇宙,中國航天彰顯新活力。

“嫦娥”奔月出新篇 探月工程四期大幕再啟

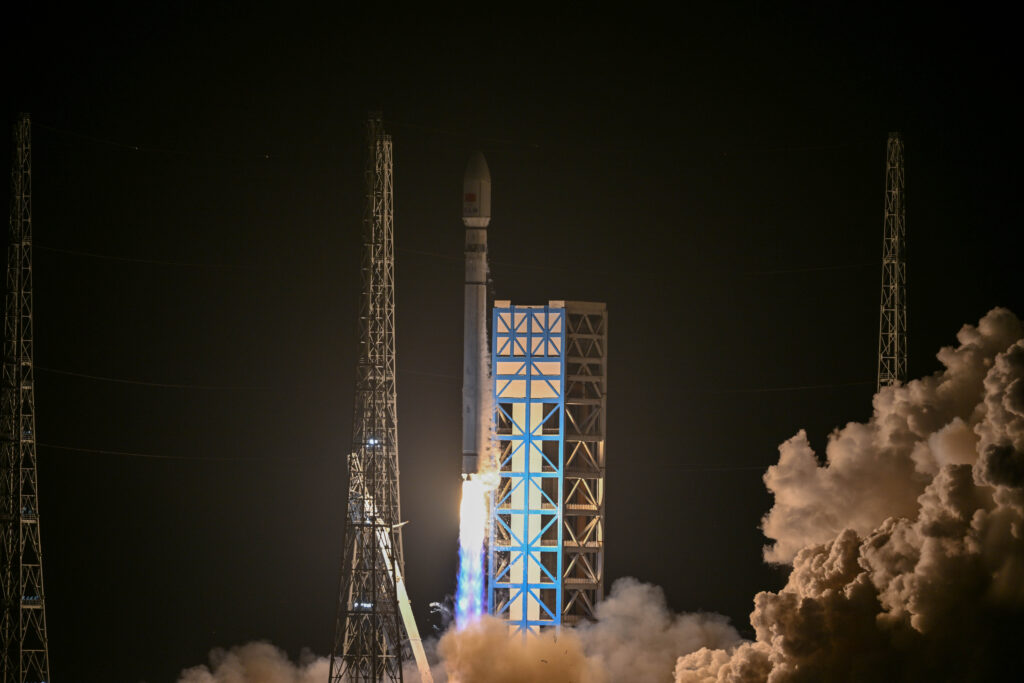

繼嫦娥五號任務之後,中國探月工程再傳佳訊。3月20日,鵲橋二號中繼星成功發射,架起一座跨越40多萬公里的地月“對話”橋樑,探月工程四期大幕再啟。在“鵲橋”支持下,嫦娥六號經歷53天的探月之旅,成功將月背“土特產”帶回地球。

國際宇航聯空間運輸委員會主席楊宇光表示,嫦娥六號任務對於人類探索月球具有重要科研意義,充分體現了中國航天技術水平,獲得了國際社會廣泛讚譽,是中國建設航天強國的又一標誌性成果,為中國月球與深空探測注入新活力。

“嫦娥”既是中國的,又屬於全人類。嫦娥六號任務搭載了4台國際科學載荷,獲取了珍貴的第一手科學數據。中國官方稱,未來嫦娥六號月背樣品將面向全世界的科學家開放申請。

“嫦娥六號是中國探月國際合作的生動實踐。”楊宇光說,今年是中國探月工程決策實施20周年。自嫦娥一號以來,中國一直在探索探月國際合作模式,積極拓展與其他航天國家合作交流,讓更多國家獲得探索太空、利用太空的機會。

“天宮”迎新鮮血液 載人登月曙光初現

2024年,中國共實施4次空間站工程發射任務,為空間站送去了大量空間科學實驗項目。“隨著空間站進入應用與發展階段,大量科學實驗在軌開展,數量明顯增加,種類更加豐富,研究成果顯著。可以說,我們已經進入空間站‘收穫’季節。”楊宇光說。

這一年,圓夢太空的航天員越來越年輕。10月30日,神舟十九號乘組進駐空間站,中國“70後”“80後”“90後”航天員首次齊聚“天宮”。“80後”中,葉光富成為中國首位累計飛行時長超過一年的航天員;“90後”中,王浩澤是中國首位女航天飛行工程師,宋令東是中國首個“90後”男航天員。

有評論指出,從神舟十八號乘組全員“80後”到神舟十九號乘組首次出現“90後”,體現出中國航天員培養體系進一步完善與成熟,航天事業新生力量不斷湧現。

中國第四批預備航天員已選拔完成,其中包含港澳載荷專家。據瞭解,中國航天員隊伍未來不僅要完成空間站任務,還將執行載人登月任務。

而載人登月的核心產品也在緊張研製中。中國登月服外觀首次公開,長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、載人月球車全面進入初樣研製階段。楊宇光表示,從航天員人才儲備、經驗積累到新一代載人運載火箭、飛行器研製,中國載人登月任務曙光初現。

商業航天定位“新增長引擎” 專屬發射場補齊缺口

“千帆星座”在軌部署、商業運載火箭型號更加豐富、朱雀三號可復用火箭完成十公里級垂直起降飛行試驗……這一年,中國商業航天開足馬力駛向“快車道”,成為新質生產力不斷培育壯大的縮影。

這一未來產業的快速發展,離不開政策支持。商業航天作為新增長引擎之一,今年首次被寫入政府工作報告;多地紛紛出台政策,鼓勵當地商業航天產業發展,如北京發佈行動方案提出做優做強“南箭北星”,湖北出台突破性發展商業航天行動計劃等。

國家航天局總工程師李國平指出,要將商業航天納入中國航天發展的總體佈局,統籌發展和安全,充分發揮商業航天的優勢和特色,創造更加公平、更有活力的商業航天市場環境。

同時,商業航天配套基礎設施不斷完善。為支撐商業航天高密度發射需求,海南商業航天發射場完成建設並成功首發,中國商業航天發射場實現從0到1的突破,補齊了商業航天的缺口。

銀河航天首席技術官朱正賢表示,在政策加持下,伴隨著商業火箭運載能力不斷提升,發射場資源供給增加,衛星更加智能化、拓展出更多應用場景,中國商業航天產業生態將不斷培育,有望迎來高質量發展新局面。(完)

來源中新社