中華新聞通訊社/中華時報 2月7日訊(記者 杜俁桐) 2025年2月1日,農曆乙巳蛇年大年初四,“璀璨中原,老家河南”——2025河南非物質文化遺產英國展在倫敦Firepit Art Gallery & Studio盛大開幕。本次展覽由全英河南同鄉聯誼會暨英國河南商會攜手河南大學英國校友會共同主辦,為期四周,自2月1日起至2月27日結束,面向公眾免費開放。展覽首日便吸引了近千人次前來參觀,現場人潮湧動,熱鬧非凡。

展覽亮點:河南非遺文化的國際展示

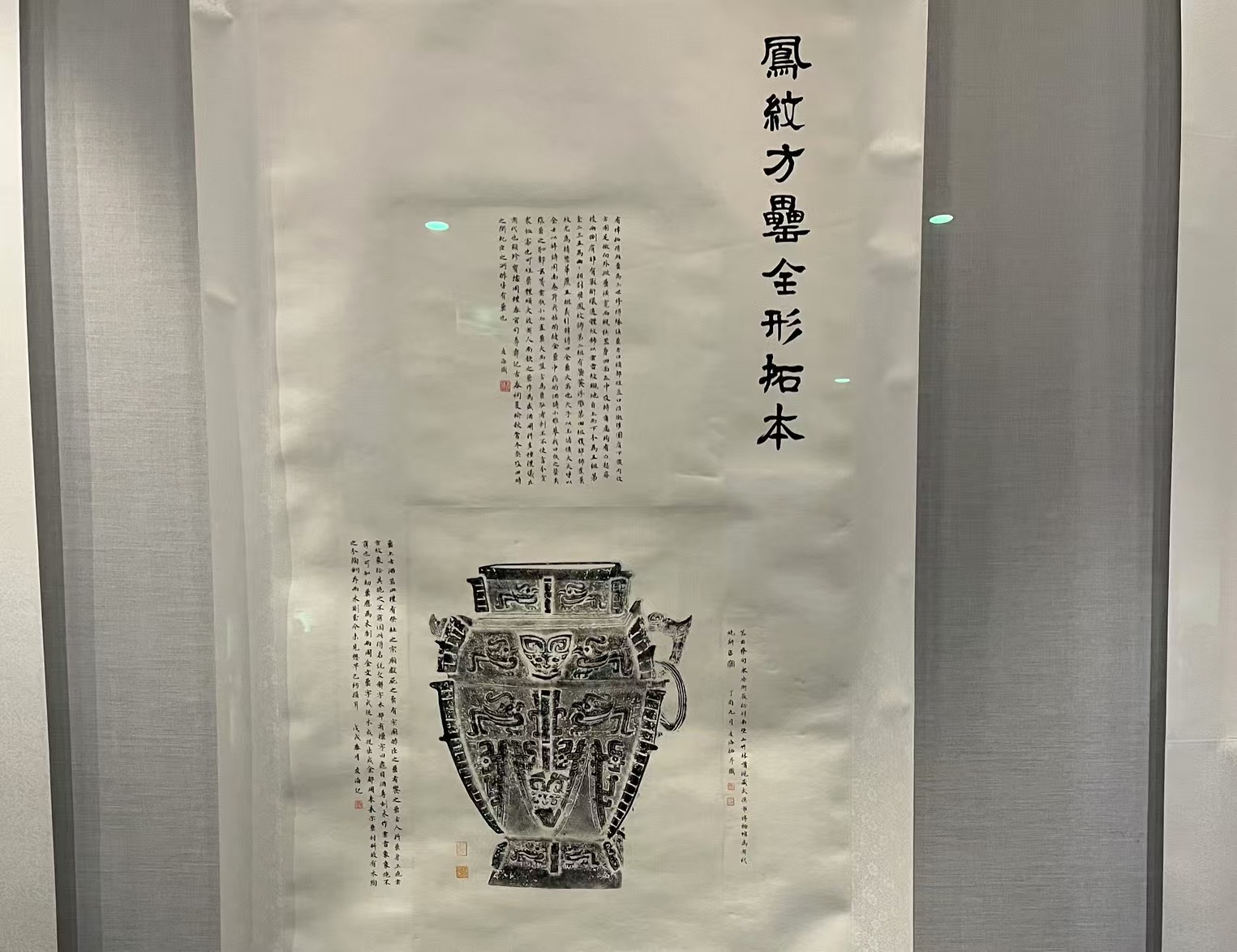

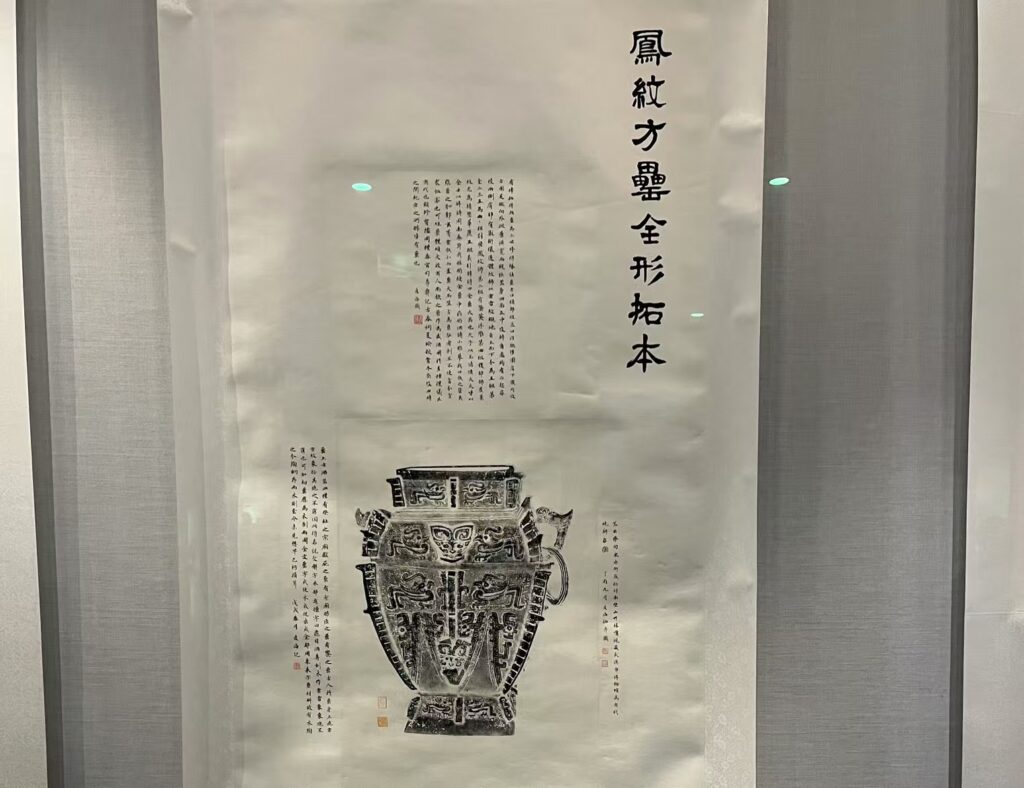

本次展覽以“璀璨中原,老家河南”為主題,集中展示了河南豐富的非物質文化遺產。展品涵蓋文字博物館、仰紹文化、萬福虎、泥咕咕、周家口木版年畫、泥泥狗、神農陶、絞胎瓷、郭窯黑陶、鄲城泥塑及汝窯等,全面展現了河南非遺的獨特魅力。這些展品不僅是河南非遺技藝的代表,更彰顯了中華文化的深厚底蘊與歷史傳承。

此外,展覽還特別設置了非遺文化工坊環節,讓參觀者能夠親手體驗部分非遺展品的製作過程,近距離感受中原傳統工藝的獨特魅力。這種互動形式不僅增強了觀眾的參與感,也讓非遺文化更加貼近生活。

開展酒會:新春佳節的文化盛宴

開展當天,主辦方舉行了盛大的非遺文化展會招待酒會暨新春聯歡會。中華人民共和國駐英國大使館相關領導、英國當地政商及文化人士、旅英河南同鄉及英國各地華人代表齊聚一堂,約200餘人共慶新春佳節。

酒會上,豫劇表演藝術家張曼女士和王玲女士傾情獻唱,悠揚的戲曲唱腔讓賓客沉浸於豫劇的獨特韻味。來自巴西的武術冠軍文德先生的精彩武術表演更是贏得陣陣掌聲,為酒會增添了動感與激情。招待酒會由傅彤先生和宋春紅女士主持。

嘉賓致辭:傳承文化,促進交流

全英河南同鄉聯誼會會長王秋蕙女士在致辭中表示,河南作為中華文明的重要發源地,承載著深厚的歷史文化底蘊。此次展覽旨在向世界推廣中原文化,促進中西方文化交流與經貿合作,讓更多海外朋友瞭解河南非遺文化的獨特魅力。

中國駐英大使館王濱濱主任在致辭中代表中國駐英國大使館對來賓致以新春祝福,並對全英河南同鄉聯誼會在推廣河南非遺文化及促進中英文化交流方面所做的卓越貢獻表示感謝。他強調,本次展覽不僅是河南非遺文化的展示,更是中華文化傳承與弘揚的重要舉措,並期待中英兩國在新的一年裏在文化、經濟、科技等領域合作更加緊密。

文化意義:藝術無國界,共鳴共傳承

展覽策展人、河南大學英國校友會代表王雷表示:“藝術作為人類情感與智慧的結晶,跨越了語言與文化的藩籬,成為連接不同民族心靈的橋樑。展覽此次的成功不僅是一次國際展示,更是對全球文化多樣性的一次生動詮釋。”