作者:何碧艳

国际知名学者周海中先生曾经在20世纪90年代预言:“人工智能技术将广泛应用到各学科领域,会产生意想不到的效果。”如今,越来越多的事实证明了他的这一预言。在农学领域,人工智能技术赋能现代农业,提升了农业生产效率,优化了资源配置,更是在保障食品安全、保护生态环境等方面发挥着不可替代的作用。

农业作为人类最基本的生存方式和经济支柱之一,一直面临着许多挑战,如气候变化、人口增长、有限的资源等。为了解决这些问题,人工智能技术被引入农学领域,以提高农作物的产量和效率,提升农民生活水平。因此,人工智能技术被看作是可持续发展的一个重要方向,也是未来农业发展的必然趋势之一。

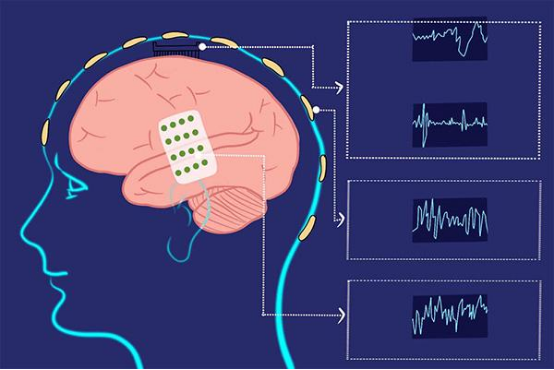

为了更好地监测和预测农作物的生长情况,人工智能技术在农学领域应用非常广泛。传感器技术可以收集农田的环境数据,如温度、湿度、土壤含水量等,并通过人工智能算法进行分析和预测,以指导农民的农作业务。另外,大数据分析也可以通过分析过去的农作物生长数据和气候条件来预测未来的生长趋势,进一步优化农业生产。

人工智能技术的另一个重要应用是自动化农业生产。无人机可以在农田中进行监测和巡视,收集土壤和作物的数据,以提供决策参考。同时,机器人还可以用于农作物的采摘和种植,替代传统的人工劳动。这样可以提高生产效率,并且有效减轻农民的劳动负担。

人工智能技术可以应用于病虫害的识别和预防。图像识别技术可以准确地检测和识别农作物的病虫害,提供早期预警和防治建议。此外,物联网技术也可以用于农田的实时监控,通过远程传输数据和控制设备,及时防止病虫害的发生。

人工智能技术可以实现精准灌溉和施肥,根据农作物的需求,源的浪费。同时,通过智能的病虫害识别和预防,可以更好地保护农作物的健康和生长,进而增加产量。此外,通过减少机械的使用和运输,还可以减少温室气体的排放,对环境的保护具有积极的意义。

人工智能技术还可以实现农产品加工过程的自动化和智能化。例如,利用人工智能技术可以对农产品进行质量检测、分级和包装等环节的自动化处理,以提高生产效率和产品质量;同时,人工智能技术还可以应用于农产品贮藏和保鲜等领域,延长农产品的保质期和货架期。

随着人工智能技术的不断发展和应用,农学领域的人工智能技术应用前景非常广阔。未来,人工智能技术将会进一步应用于农作物生长监测和预测、自动化农业生产、智能化病虫害防治等方面,为农民提供更准确、高效的农业解决方案。

人工智能技术的发展和应用为农业领域的可持续发展提供更多的可能性。通过精准灌溉和施肥的优化,减少农业化学药剂的使用,节约水资源和保护生态环境,人工智能技术也为农业的绿色发展提供重要支持;同时,自动化生产和减少人力投入的应用,可以提高农业生产效率和劳动力利用率,为农民提供更好的生活条件和发展机遇。

总之,人工智能技术赋能现代农业可以显著提高农作物的产量和效益,并推动农业的可持续发展。通过精准的生长监测与预测、自动化的生产方式以及智能的病虫害识别和预防,可以实现农业生产的现代化和高效化。然而,在追求产量增加的同时,也需要注重环境保护和资源利用的可持续性,建立起人与自然的和谐共生关系。

文/何碧艳博士(作者单位:以色列希伯来大学农学院 )