中新社呼和浩特1月12日電 題:蒙古包裡圍爐坐 草原風起聽“說唱”

中新社記者 張瑋

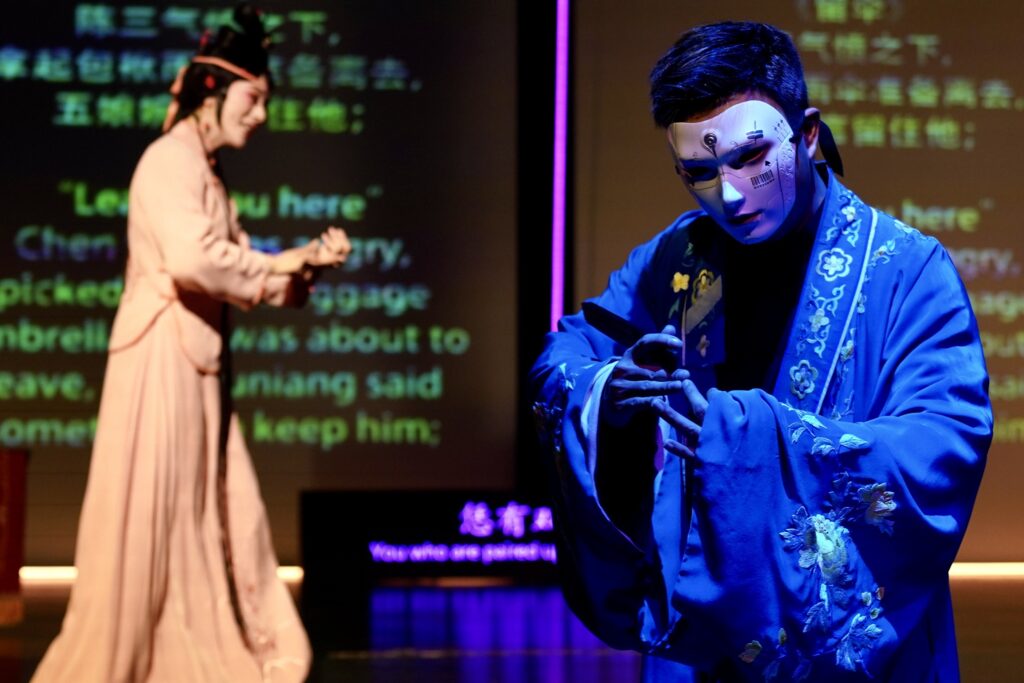

追光打在前奏拉響的四胡上,左手彈撥,右手拉弦,時而如駿馬奔馳,時而像刀槍出沒……曲調多樣,節奏明快。在內蒙古舉辦的一場2025年新年曲藝專場晚會現場,第六代烏力格爾傳人李格根株格帶來經典說唱曲目《江格爾傳》。

這段烏力格爾不僅語言優美,人物塑造和故事情節也很傳神,眼神、身段、手勢、步伐等動作刻畫更凸顯細節。再加上音質渾厚深沉、富有草原韵味的四胡伴奏,令現場聽眾沉醉其中。

烏力格爾是源自草原的說唱藝術,約形成於明末清初,廣泛流傳於內蒙古、黑龍江、吉林和遼寧等省區的蒙古族聚居地區。

在民間,烏力格爾主要有兩種形式,一種是口頭說唱而無樂器伴奏,稱為“雅巴干烏力格爾”;另外一種是有樂器伴奏的“潮仁烏力格爾”和“胡仁烏力格爾”,類似說唱音樂Hip-Hop。李格根株格在晚會中表演的便是“胡仁烏力格爾”。

“95後”李格根株格出生在內蒙古科爾沁草原,從小跟著爺爺和父親學唱烏力格爾。“在草原上,烏力格爾的演唱形式非常簡單,不受環境限制。胡爾奇(蒙語,意為說書人)在蒙古包內、大草原上席地而坐,拉起馬頭琴或四胡就能說唱。”

李格根株格介紹,烏力格爾不限於“說書”的字面意思,亦不同於蒙古族傳統音樂,“它的音樂節奏性和叙事性都很強。”

“胡爾奇常以大量生動的比喻和排比的手法來加以渲染文本內容,韵文的唱調是根據書中感情氣氛的需要而隨時變換的,曲調極為豐富;說白也有一定的音調和節奏。唱詞長短不一,一般以蒙語三至五字為一句,四句一節,每句都押韵。”李格根株格告訴記者,經驗豐富的藝人們也常常即興表演,祗要給出題目,胡爾奇便能出口成章。

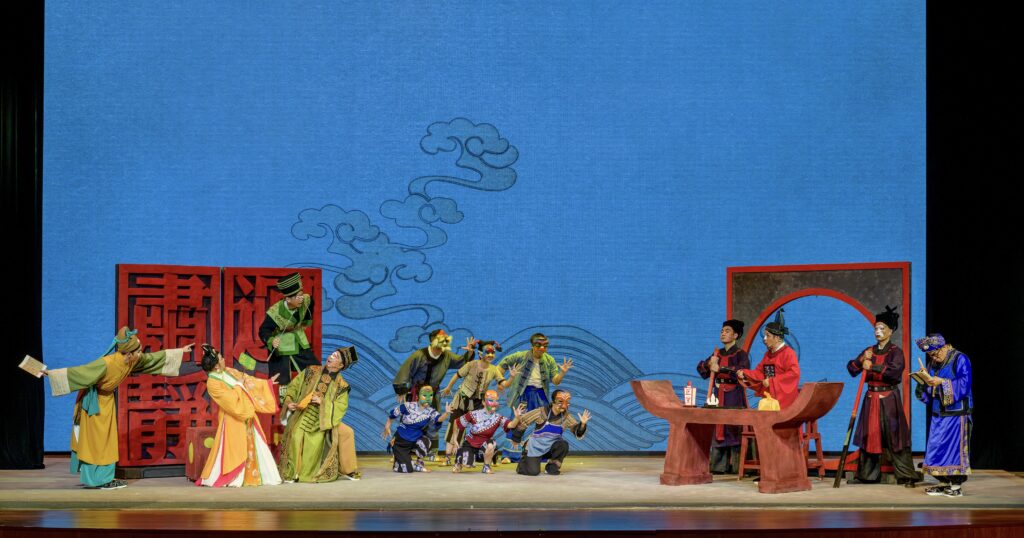

“裝文扮武我自己,一人能演一台戲;一人多角,時而這一角,時而那一角;男女老幼集一身,進得快,退得穩,分得清,進進出出,變換迅速。”烏力格爾藝術大師甘珠爾是李格根株格的老師,他用一段即興烏力格爾向中新社記者介紹道。

在甘珠爾看來,烏力格爾反映了蒙古族勞動人民的思想、感情、愛憎、嚮往,有著豐富的思想、生動的故事、感人的形象、優美的語言和獨特的表現手法,加之民間藝人為它插上了傳播的翅膀,使其散發著濃郁的草原生活氣息。

“更有甚者,一件樂器既可虛擬刀槍、坐騎,又可代替鐮刀、馬鞭。”甘珠爾如是說。

年輕的李格根株格致力於打造草原上的Hip-Hop。前段時間他去歐洲演出,收穫了當地聽眾的交口稱讚,這讓他更加自信。

蒙古族民眾中素有“可以三天不吃飯,不可一日無書聽”的說法。從天文地理、自然科學到日常生活,內容題材極廣的烏力格爾是草原牧民心中的浪漫吟遊。

冬日寒氣漸濃,內蒙古草原上雪壓草低,蒙古包內圍爐聽書的人多了起來。

“烏力格爾最初的形式與西方中世紀的吟遊詩相似,藝人們身背四胡或馬頭琴,在大草原上隨風漂泊,不需要舞台、道具、服飾等,祗用一把琴伴奏,隨拉隨唱。”年過六旬的胡爾奇代沃德至今仍活躍在草原舞台上,一人一琴,自拉自唱。

在牧場、田間、蒙古包,午休時間或晚上入睡前,在烏力格爾的陪伴下,草原牧民沉醉在故事情節中,如痴如醉。(完)

來源中新社