香港北角碼頭登船的代表

香港觀塘碼頭登船的代表

志工搬物品上船

香港洋紫荊號觀光船

(中華新聞通訊社 /中華時報 香港訊) 由香港兩岸客家聯會主辦的第三屆“兩岸客家·粽是有情” 暨慶祝香港回歸祖國25周年活動26日在香港洋紫荊號觀光船上舉行。

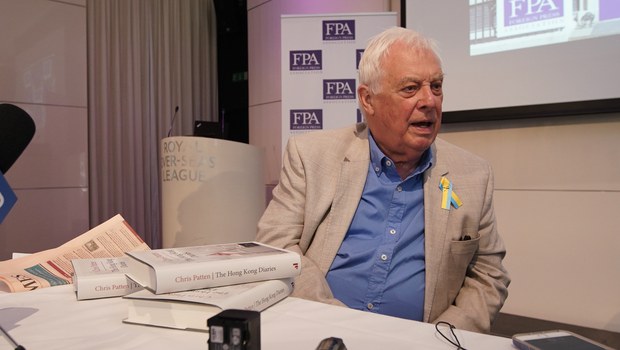

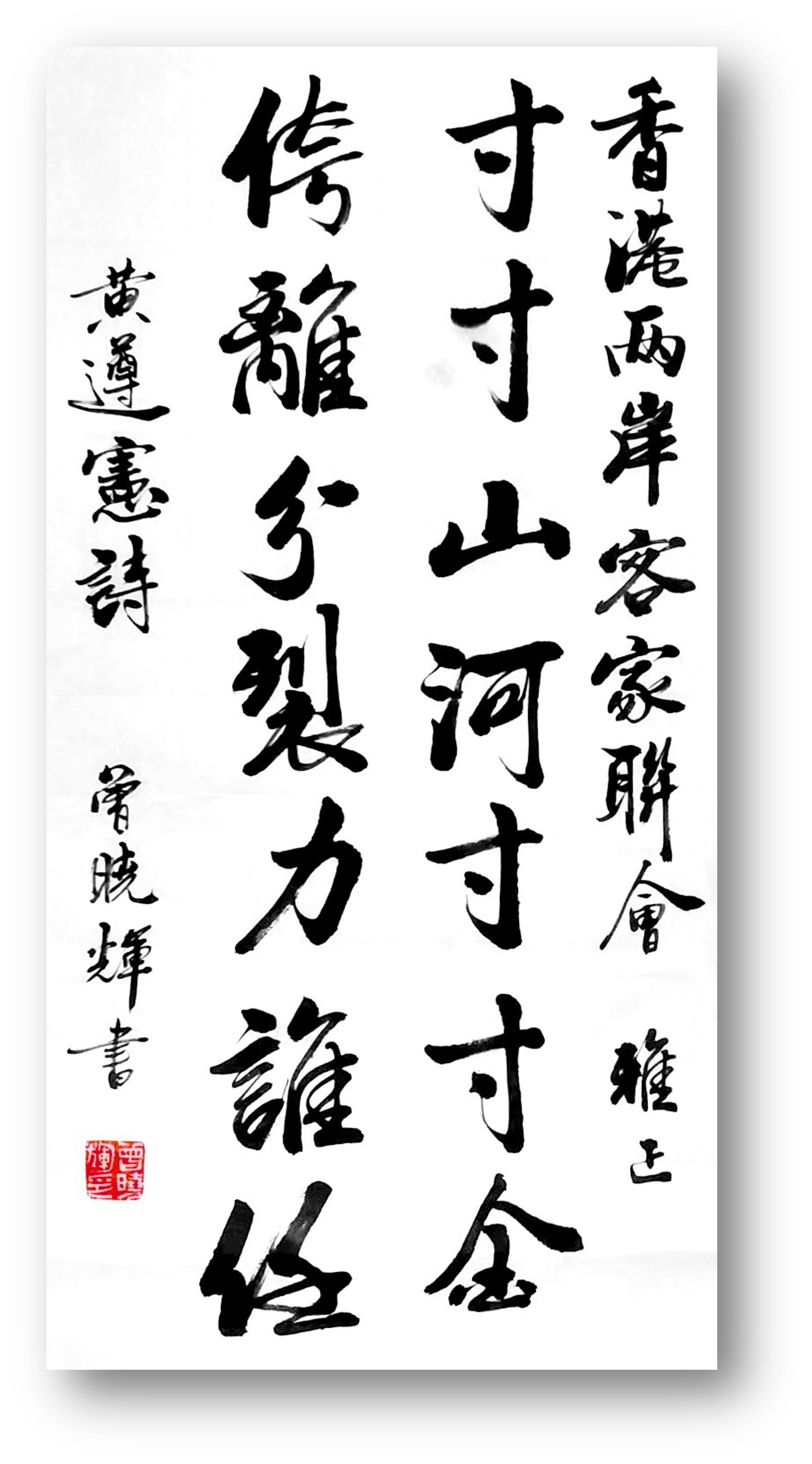

曾曉輝教授(左三)贈送了贈送親筆書寫的書法作品給客聯會。 當天有來自國際華商協進會、香港台灣商會、港澳台灣同鄉會、香港台灣婦女協會、香港福建三明聯會、香港寧化客家祖地聯誼會、香港閩西聯會、香港上杭同鄉會、香港武平同鄉會、香港連城同鄉聯誼會、香港長汀同鄉會、香港閩西籍上水廖氏鄉親聯誼會、香港廣西柳州市同鄉聯誼會、香港福建泰寧聯誼會、香港福建將樂聯誼會、新界客家文化協會、香港台灣客屬同鄉會、香港梅州聯會、 香港河南總商會、香港客家文化研究會、中華東盟產業協進會、 中華兩岸文創與觀光交流推廣協會、新界華僑聯會等等30多个居港客屬團體共170多位嘉賓歡聚一堂,在環遊維多利亞港的遊輪上,同感中華傳統節日端午民俗,體驗客家傳統文化。

香港兩岸客家聯會(客聯會)主席程民駿致歡迎詞 香港兩岸客家聯會(客聯會)主席程民駿致歡迎詞,他表示,每一年,客聯會都會舉辦“兩岸客家·粽是有情”活動,今天的活動,也是為了慶祝香港回歸祖國 25週年。今天的活動,還是大家共敘鄉情友情,培育客家情懷,共論客家文化,回望客家歷史的環節。

中聯辦台務部部長楊流昌因故未能到場但發來文字致辭,由客聯會常務副會長兼秘書長藍建平代讀。 中聯辦台務部部長楊流昌因故未能到場但發來文字致辭,由客聯會常務副會長兼秘書長藍建平代讀。楊流昌在致辭中說,香港從前是客家鄉,現在仍然是客家鄉,客家人的香港情思綿綿不絕萬年長。現時大家正安坐“洋紫荊號”遊輪上,飽覽香江兩岸美景。這是一次難得的鄉親節慶聯誼之旅,也是一次文化歷史回顧之旅。

台灣社團代表、居港台胞、國際華商協進會會長羅台秦致辭 台灣社團代表、居港台胞、國際華商協進會會長羅台秦致辭表示,客聯會於今年3⽉份正式成立了“兩岸客家研究院”,熱切期待經過研究院⼀系列的⼯作,可以令香港年輕⼀代客家⼦女們認識宗族歴史及⽂化,從⽽重視宗族觀念,培養他們對祖先和⼟地感恩之⼼,令他們在學有所成後,不忘回饋哺育他們的⼟地。客家古諺說:“⼀等⼈忠⾂孝⼦,⼆件事耕讀傳家”、“茅寮出狀元”。客家⼈“忠孝傳家、尊天敬祖”的質樸精神,是值得尊敬的,必須確保代代相傳。

客聯會會長江全孚介紹了客聯會的情況 客聯會會長江全孚介紹了客聯會的情況。他說,客聯會自成立以來,每年都會舉辦“兩岸客家·粽是有情”活動, 今年已經是第三屆了。香港兩岸客家聯會成立三年來,從無到有,不斷發展壯大,逐漸成熟,有今天令人矚目的成績,離不開客聯會義工朋友們的智慧、汗水、才幹和艱辛。

鳳凰衛視主持人曾瀞漪女士主持是次活動

中華時報傳媒集團主席、香港美術學院院長、客聯會顧問曾曉輝教授介紹和剖析了客家文化。

兩岸客家研究院、思考香港總編輯李劍諸博士兩岸客家研究院、思考香港總編輯李劍諸博士與現場嘉賓介紹客家精神

是次抽獎環節。活動結束,每位來賓都有一份伴手禮高高興興帶回家。

据主办方介绍,今年的活動,還特地選在遊覽維港的遊輪上舉辦,更具有象徵意義。船底的波浪象徵著大海,代表千百年來客家人的足跡,亦寓意客家文化傳承發展,浩瀚無邊,生生不息;揚帆啟航的洋紫荊更蘊含著對香港“一帆風順”的美好祝願。

曾曉輝在第三屆“兩岸客家粽是有情”暨慶祝香港回歸25 周年活動的介紹和剖析了客家文化 (2022 年6 月26 日)

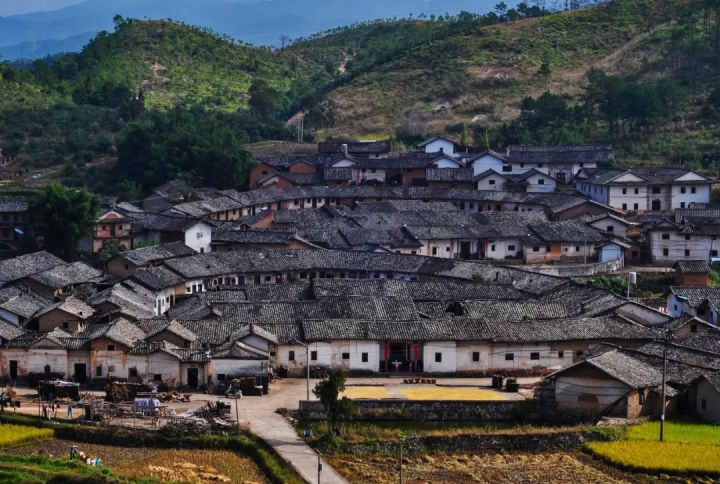

客家村落,福建永定(來自攝圖網) 客家文化如何形成,到底什麼是客家文化

—–客家文化輕地域歸屬,重文化認同

曾曉輝

大家好!應香港兩岸客家聯會之邀,很榮幸出席此次活動,並受委託介紹一下客家文化。

客家人(Hakka),是南方古漢族的一支,是中華民族中唯一一個不以地域命名的民系,也是世界上分佈範圍廣闊、影響深遠的民系之一。

年年為客遍天涯

“篳路桃弧輾轉遷,南來遠過一千年,方言足證中原韻,禮俗猶留三代前。”客家傑出人物黃遵憲的這首七絕,詩意描繪了客家先民南遷的歷史畫捲。

客家人的遷徙路線

客家人的遷徙歷史,可上溯至西晉末年。前後五次大規模的遷徙(永嘉之亂、黃巢之亂、靖康之變、南明危局、太平天國),歷時一千五百年。

歷次亂世浩劫中,客家先民由中原逐漸遷往南方,患難相恤,薪火相傳。每一次輾轉,都是一次尋覓夢里桃源之旅,但未曾遺失對中原文化的傳承和維系。

過去很長時間里,這個在閩粵贛邊區擇山而居,喜歡穿藍色布衫,並操古老方言的群體,被認為是一個“夷蠻”部落。就連客家人自己對自身的來歷也不甚明瞭。他們只記得祖祖輩輩似乎總是在不停遷徙,從一座大山走向另一座大山。

梅州客家博物館,我們看到了關於客家源流的描述:“原本的漢族中原人士,歷經五次大規模遷移,在南方多地逐漸形成漢民族的一個支系——客家。”

廣東河源的客家村落(來自昵圖網) 陶淵明仿佛是客家人的精神導師——其實,陶淵明生活的年代在東晉末至南朝宋初,這也恰是客家人第一次大遷徙的時期。

“無山不住客,無客不住山”,客家人對山的偏愛,以及對定居點的選擇似乎也是受到了陶公的影響。

客家文化的發展歷程:萌芽期、發展期、成熟期

萌芽期, 東晉至北宋,約800年。這一階段,客家人遷至中原文化圈的邊緣,客家文化的獨特性尚不明顯。

發展期, 南宋至明初,約200年。這一階段,客家人遷至粵閩贛交界,客家語言、民俗、觀念獲得穩定發展。

成熟期, 明中至民初,約400年。這一階段,客家人遷至兩廣及海外,客家民系分佈格局基本穩定,方言、風俗、民系性格發展成熟。

由此可知,客家文化是漢人在南遷過程中與本地土著相互融合而產生。中原王朝自古“貴中華,而賤夷狄”,客家文化卻是漢文化與異族文化相互吸納的結果。

客家人從中原遷徙而來,也將中原文化播撒。中原文化與百越、畲、瑤等土著文化發生碰撞、融合,最終形成了獨具特色的客家風尚、習俗,以及文化文明。

被學術界稱為研究古漢語之“活化石”的客家方言,最能體現這種交融。客家人在長期生活、生產中,口音與當地土著的口音相互融合。

客家文化載體—客家人 客家話

客家人,不是純粹的漢族先民,所以他們不是祖先留給我們的基因標本;

客家人,不是本地土著的後裔,所以他們也不是後天歸附的『化外之人』 ;

客家人,不是『流民』,千百年來,他們生於斯,長於斯,繁衍生息;

客家人,不是『原住民』,日常起居,他們依然保持著很多中原漢族的生活習慣。

客家人,不囿於一地,所以客家文化沒有地域歸屬,只有文化認同;

客家人,走到哪裡,就扎根在哪裡,命若浮萍,卻生如蓮藕,他們有落地生根、落葉歸根的精神。

客家人,在與南方各族相互融合的過程中,既改造著別人,也被別人改造著;

在客家語中,『人+厓』是獨有字,意為『我』。一個走到懸崖邊上,沒有回頭路的人,便是客家人。

客家先民,生生把『絕路』,走成了『活路』。這背後又有多少故事……,

許多事物放之四海皆準,客家人卻是中華民族獨有的;

『客家人』就像春秋戰國時的『楚人』,雖是另類,但終究不是外人。

客家人被譽為“日不落”民系。由於客家族群生活型態的特殊,一千多年以來都是四處為“客”,因此有“中國的“吉普賽人”之稱。

客家人的族群文化底色:『實用 & 堅守』

福建永定振成樓(來自攝圖網) 土樓圍屋,既是居所,又是堡壘;既可防範猛獸襲擾,又可抵禦外族入侵。這便是『實用』 。

祠堂居中,牌匾高懸。祖廟既是族群的共同記憶,又是族人的精神故鄉。這就是『堅守』 。

漫長而艱辛的遷徙,不僅沒有讓客家人忘記祖先的門風遺訓,反而使他們對家的渴望和對宗族的堅守更為熱烈、殷切。

客家人說“寧賣祖宗田,不忘祖宗言”,所以,客家圍最核心的位置永遠是一個家族的宗祠,宗祠在,家族的根便在。

土樓里的客家生活(來自攝圖網) 客家人有著強烈的祖先崇拜意識,他們無論走到哪裡,都要背著祖先的牌位。到了安居點,則建宗祠以安放祖宗之靈。因此,哪裡有客家村落,哪裡就建有宗祠。

宗祠的建設,象徵著家族的團結,也是維系宗族的巨大紐帶。

客家飲食講究『無雞不清,無肉不鮮,無鵝不美,無鴨不香,無肘不濃』;

一言以蔽之,就地取材,靠山吃山;這便是『實用』。

客家米粄,內充餡料,外形似餃,烹飪之法,遠溯北國;

客家擂茶,茶葉磨粉,雜以調料,啜飲之道,直抵唐宋;

走古事、打船燈、騎布馬、舞火龍,凡此種種,依樣河洛;

客居之地雖與中原山川阻隔,卻在日常生活的點滴中保存著遠祖的記憶;這便是『堅守』 。

客家人『不幸&幸運』孕育出新文化

人境廬原名“在勤堂” 梅州人境廬原名“在勤堂”,後加建書齋,取意於東晉詩人陶淵明“結廬在人境,而無車馬喧”的名句,於1884年由黃遵憲親自設計建造,距今已有100多年的歷史。

人境廬,是一道別開生面的文化景觀,一座客家人的精神家園,悅讀“人境廬”,讓浮躁的心靈得到了寧靜的棲息。

回到一千七百年前,客家人舉族動遷,遠離故土,關山萬里,從此為客;

站在一千七百年後,客家人不畏前路,開拓進取,安居樂業,生生不息。

客家人,是不幸的,生在安土重遷的中原,卻失去了家園土地,險些淪落為異族盤剝的奴隸;

客家人,是幸運的,躲進大山便融入大山,保存下族群的記憶,終究沒有湮沒於歷史的長河。

客家的先祖往往喜歡在人煙稀少的群山中闢谷而居,這些地方道路險阻,舟車不通,極少受到外界乾擾,他們原有的語言、風俗和文化便很容易保留下來,並以自己獨特的方式慢慢演變。

這就是客家人,曾經是歷史的客人,卻永遠是未來的主人。

這就是客家文化,保存著先民的智慧,更孕育出前行的勇氣文化。

就算身處貧瘠的山野,客家人也能從中汲取到生生不息的動力:生活的艱辛煉造了他們吃苦耐勞的品性;資源的匱乏使他們不畏險阻,勇於拓荒;聚族而居的習俗讓他們易於組織和領導;尊師敬祖的傳統又塑造了他們大義凜然的民族氣節。所以,當客家人走出大山,他們便成為了一支不甘屈服、開拓進取的力量。

無論是宋末的抗元,明末的抗清,還是近代的抗日,但凡民族危亡之際,客家人的身影總是活躍在戰鬥的最前線。等到刀槍入庫,天下太平,他們又在商業的戰場上披荊斬棘,乘風破浪。

這個曾經漂泊無依的民系,如今已繁衍了近一億人口,他們在全球70多個國家和地區創立了自己的事業和聲望。他們所取得成就引起了全世界關註,他們的歷史和文化也成為一門國際性的顯學——客家學。

我的演講完畢,祝香港兩岸客家聯會會務興隆!祝大家身體健康!萬事如意!謝謝大家!

作者簡介:

1968年生於廣東,曾就讀中國科學技術大學,獲南京大學天體物理學博士,後師從著名雕塑家潘鶴教授和廣州美術學院前院長、著名油畫家郭紹綱教授。

現任中華時報傳媒集團主席、粵港澳大灣區藝術聯合會主席、世界監督學會會長、中華科技協會主席、香港美術學院院長、香港藝術研究院院長、香港中文大學教授、廣州新世紀藝術研究院院長、香港兩岸客家聯會顧問。曾在中國內地多個機構擔任高級職務。

主要從事雕塑、環境藝術教學、創作,曾參與多項景區旅游規劃,創作的雕塑作品呈現在眾多海內外大城市和收藏於多家博物館、美術館,兼職撰寫新聞評論,出版有多本文學類、藝術類、新聞時事評論類等書籍。

參考文獻:《客家人從何處來?客家為什麼不是少數民族?》

中聯辦台務部部長楊流昌因故未能到現場,致辭全文由香港兩岸客家聯會常務副會長兼秘書長藍建平代為宣讀。以下為致辭全文:

在第三屆“兩岸客家粽是有情”暨慶祝香港回歸25 周年活動的致辭

楊流昌

程民駿主席、江全孚會長,

各位客家鄉親,各位嘉賓朋友:

大家好!光陰荏苒、歲月如梭。一轉眼,香港回歸祖國就要滿25年了。25年來,我們美麗的香港在強大祖國的呵護支持下,“一國兩制”實踐踏浪前行,東方之珠依然繁花似錦、生機盎然!

“年年都有今日,歲歲都有今朝,恭喜你恭喜你,恭祝你福壽與天齊,慶賀你生辰快樂!”香港從前是客家鄉,現在仍然是客家鄉,客家人的香港情思綿綿不絕萬年長。今天,在歡慶香港回歸祖國25周年的大喜日子裡,讓我們放聲高唱30多年前鄭少秋、汪明荃唱紅的這首名歌,借以表達我們客家人心向祖國、熱愛香港的拳拳之心、濃濃情意!同時,我們也要感謝香港兩岸客家聯會,特意將今年的“兩岸客家粽是有情”聯誼活動,安排在七一前夕進行,你們很有心、很用心、很貼心!

此時此刻,大家正安坐“洋紫荊號”游輪上,飽覽香江兩岸美景。這是一次難得的鄉親節慶聯誼之旅,也是一次文化歷史回顧之旅。大家憑海臨風,談古論今,是何等歡暢愜意!我雖因故身不能親臨,但心早已飛臨!借此機會,我跟大家講講香港昨天的客家故事,分享一點同是客家人的感受,聊以彌補缺席的遺憾吧。

一百八十三年前,就在大家眼前的這片繁華壯麗的港灣,打響了鴉片戰爭反擊外國侵略的第一炮,指揮作戰的將領叫賴恩爵,請大家記住他的英名,他是我們客家人。1839年9月4日,5艘英國艦船逼近九龍,突然向清軍水師開炮,守將賴恩爵臨危不懼、指揮若定,率領將士英勇反擊,奮力打退英艦,挫敗了侵略者的囂張氣焰,史稱九龍海戰。每每回顧這段歷史,我都心潮澎湃,深深為客家先烈保家衛國的英雄氣概而感動。今天我們可以告慰先烈,香港早已回到祖國懷抱,駐泊在港灣裡的中國人民解放軍現代化軍艦,保護著萬國商船在香江穿梭游織,列強橫行無忌的歷史一去不復返了。但我們不能忘記,殖民統治留在香港的印記仍處處可見,賴恩爵當年誓死保衛的海港,現今還冠著逝去的英女王維多利亞的名字。香港人心回歸、“去殖民化”之路依然任重道遠。“青山遮不住、畢竟東流去。”侵略者的粉飾掩蓋不了香港自古屬於中國的事實,中華民族偉大復興勢不可擋,香港必將還原出更多中華文明的底色,以更自信的姿態向世界展現中華文化的獨特魅力!

大家再往海港東邊眺望,可以看到窄窄的鯉魚門海峽。今天說起鯉魚門,大家必會想到各色美味海鮮和一派漁村風貌。可在幾十年前,那裡卻是客家人開山劈石的礦場。這裡有材質最好的花崗岩,從19世紀中葉起,客家先民就一直在此采石謀生。早期采石全靠人工,異常艱辛,吃苦耐勞的客家漢子憑著精湛的技藝和簡陋的工具,一錘一鑿鍥而不舍地開辟出一片天地。當年香港市政建設所用石材,大多來自客家石行。客家匠人用勤勞的雙手為香港打下了繁榮的基石,他們是香港偉大的建設者。

而在更早的三百多年前,客家人就已陸續大規模來香港開荒定居。當年香港這片土地隸屬於廣州府新安縣,康熙年間清廷廢止“遷海令”,全面實施“復界招墾”,來自廣東、福建、江西等地的客家人紛紛南遷到此,出山入海、開基立業。他們不僅建起數百座客家村落,還帶來了耕讀傳統和原鄉藝術,“居民自耕漁而外,不廢弦歌”。客家先民讓這片荒蕪多年的土地煥發勃勃生機,他們是香港辛勤的開拓者。

曾經篳路藍縷以啟山林的艱辛,讓客家人非常珍惜家園,家國情懷格外強烈,每當國家民族危難之際,總有客家人挺身而出。抗日戰爭時期,主要由客家人組成的東江縱隊港九獨立大隊浴血奮戰,打得日寇、漢奸聞風喪膽。他們展開“秘密大營救”,幫助大批文化精英、愛國人士、國際友人逃離日軍魔掌。客家子弟在祖輩開拓的土地上書寫了可歌可泣的抗戰詩篇,他們是香港英勇的保衛者。

鄉親們、朋友們!回顧歷史是為了更好地走向未來。我很榮幸能通過今天的航程與大家共同回顧客家先賢為香港作出的卓越貢獻,從中學習他們勤勞奮鬥、艱苦創業、愛國愛鄉的精神。先輩們的故事把我們與祖國、與香港緊緊連在一起,也必將化作我們砥礪前行的強大動力。我衷心希望大家一起賡續客家愛國血脈,發揚先民勤勞勇敢精神,為“一國兩制”下香港更加繁榮,貢獻我們新的客家力量,共同攜手譜寫中華民族偉大復興的香港新篇章!

祝第三屆“兩岸客家粽是有情”暨慶祝香港回歸25周年活動圓滿成功!祝香港兩岸客家聯會會務昌隆、乘風破浪!祝各位鄉親朋友順風順水,身體健康、家庭幸福、事業興旺!

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

成功認購「傅家俊20周年」系列陀飛輪腕表,並獲傅家俊(右二)即場簽名留念,別具意義.jpg)

、基金會會長楊凱山(右三)、創會會長蔣麗芸(右二)與冠軍馬主、練馬師及騎師合照.jpg)

成功認購「傅家俊20周年」系列陀飛輪腕表,並獲傅家俊(右二)即場簽名留念,別具意義.jpg)

.jpeg)

.jpeg)